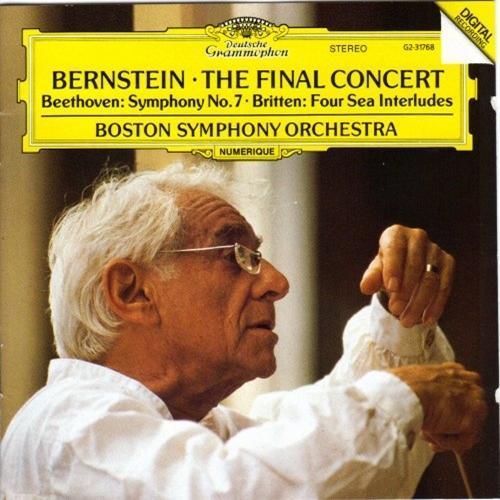

Bernstein: The Final Concert

在伯恩斯坦诞辰90年和辞世18年之际,10月11日,他的女儿吉米·伯恩斯坦将在北京音乐厅弘扬他的父亲,当晚,余隆与他的中国爱乐将演奏《坎迪德》序曲、小夜曲、《在小镇上》的三段舞曲和《西区故事》的交响舞曲。我们将听到一个热爱古典音乐的作家、解说家和继承了父亲长达十五年音乐节目主持人遗风的广播节目主持人的亲情追述,她侧重的是百老汇音乐剧,不知道是演奏前一气呵成,还是分段分曲予以讲解,但最为有趣的当是一个家族的女声,她将会很直接,并一定会使用美国式的抑扬顿挫调动起中国爱乐的眉飞色舞。

我忽然想到要听伯恩斯坦1990年8月19日在汤戈伍德(Tanglewood)与波士顿交响乐团的最后一场音乐会,这位同年10月9日宣布退休,10月14日就病逝的指挥家和作曲家,为什么在他的音乐告别仪式里选择了贝多芬的第七交响曲而不是他最擅长的马勒呢?

伯恩斯坦在《马勒音乐的痛楚与赐福》一文中说:“马勒将休止变成令人颤憟的沉寂;起拍变成火山突发之前奏;间歇成为震慑中的喘息或前途未决的惊恐与焦虑;渐强激发成巨大无形的重压;渐缓伸张成万籁皆空,静无动形;渐快引出飓风哭嚎,泥石奔涌;节奏态势或精陈细配,或夸张至极,神经质般地敏感入微”。他在谱就人生的终曲时,其审美取向显然认为气吞山河过于壮阔,留恋生命不能依靠剧烈的鼓舞,马勒元素中的“大刀阔斧”、“喧闹咆哮”、“原始粗糙”、“正色铿锵”、“忧愁伤感”和“惶恐不安”(伯恩斯坦《马勒音乐的痛楚与赐福》)都是蓝色的忧伤,并不符合他1990年的情绪,而随风起舞是他认定的欢喜的巡礼,也是幻想的泉源。当我把伯恩斯坦的贝多芬第七与我喜爱的坎泰利和克伦姆佩勒的EMI版本一相比较之后,我看见伯恩斯坦外在的豪放与内涵的温婉在这一张CD里,揉合而成了人生迷恋的余阳和温存的辉影。

伯恩斯坦确实是随意的,他把贝多芬最为欢快的第七交响曲的四个欢快的乐章都处理成不能再慢的慢板,一曲下来比坎泰利和克伦姆佩勒的速度足足长出7-10分钟。其实,第二乐章中某种对于死亡的贝多芬思考应该涂以重彩,但却被有意地忽视了,而被瓦格纳称之为“最高形式的舞蹈”的第一乐章,伯恩斯坦竟然长出了4-5分钟,他豪放的气息和洒脱的本真恰似那“和声和旋律的流动受着类似人体律动的活泼节奏型的支配,柔美的四肢变幻出细腻柔软又妖媚淫乐的舞蹈(瓦格纳)。”而第四乐章曾有评论家指出是贝多芬醉酒后的杰作,对此伯恩斯坦也一定意会到了Scotch,他在生存表象的双重性架构里